本文节选自夏尔·贝特兰《大跃退》。夏尔·贝特兰(法语:Charles Bettelheim,1913年11月20日-2006年7月20日),法国马克思主义经济学家和历史学家,社会科学高等学院工业模式研究中心创始人,非殖民化期间一些发展中国家的政府经济顾问。他在法国新左翼中非常有影响力,被《世界报》认为是法国,也是西班牙、意大利、拉丁美洲和印度的“资本主义世界最引人注目的马克思主义者”之一。

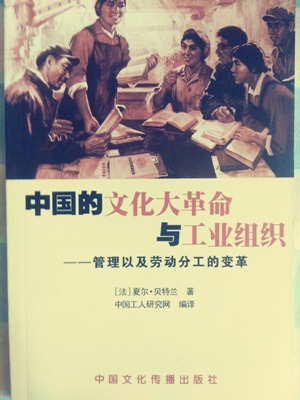

1963年,贝特兰应切格瓦拉邀请贝特兰访问了古巴,在那里,贝特兰感受到同斯大林式的“正统马克思主义”的深刻的分歧,除了集中力量进行工业化,社会主义也意味着社会意识的最深刻的变革。1968年,苏联入侵捷克。对苏联从第一个社会主义国家,蜕变为对内“存在着同其他资本主义国家相似的剥削关系”、对外“奉行帝国主义政策”的国家,贝特兰感到痛心疾首。与此同时,他的目光也开始投向中国,毛主席的革命路线和中国的革命经验为他提供了正面的教益。作为法中友协的主席,贝特兰多次访问了中华人民共和国。71年的8、9月份,他在两位中国学生的陪同下深入到工厂,并着手从理论上分析中国的文化革命给工厂的管理以及劳动分工所带来的巨大的变革。他总结整理了《中国的文化大革命与工业组织——管理以及劳动分工的变革》一书。1977年毅然地去了法中友协的主席。随后,贝特兰写了著名的公开信《大跃退》。

生产单位的革委会和加强一长制

这场反扑的对象就是基层生产单位革委会所残存下来的东西。它同时还企图加强一长制和党委会的专权,以及各种不同形式的“三结合”小组,并且还要强化劳动规章制度和劳动纪律。

最初这场反扑的公开表现之一就是山东省委第一书记白如冰1977年1月31日发表的讲话(济南人民广播电台1977年2月1日播送)。在讲话所阐述的主题中(这一主题在以后的最高当局的无数次讲话中曾反复出现),我们听到了关于加强经济领域中党委作用的必要性,而对革委会的任务却避而不谈。在这个讲话和其他许多讲话中,只字不提工人们自由发表批评意见的问题。相反,讲话人谴责了对党委的批评意见,同时片面地强调服从。如果他宣称“我们必须依靠工人阶级”,那并不是因为这个阶级的首创精神,而是因为“它能够最严格地遵守纪律和服从命令。”

正如我所说的,这些思想的提出已是越来越经常化了。例如1977年4月6日,中央人民广播电台声称:“在社会主义企业中,党和其它组织的关系就是向导和信徒的关系。”同样的,这里已不再是群众首创精神的问题,或是向群众学习的问题了。党委会大权独揽,工人们只能唯命是从。

任何事物只要是符合群众或不论哪一种残存群众组织的积极性,一律被谴责为“经济主义、工团主义、无政府主义和极端个人主义的道路”。对领导进行任何监督就被认为是破坏纪律,同时着重批判四人帮所主张的工厂内部存在无产阶级和资产阶级之间的矛盾这一思想,否认四人帮所讲的领导与群众之间的对立(新华社1977年5月21日)。

于是我们看到这样一种理论卷土重来:这是一种曾被毛泽东正确地批判过的理论,它认为同一是第一性的,对立是第二性的,这一理论代表斯大林时代苏联共产党的意识形态。这一正在发展的思想倾向企图使干部和技术人员凌驾于工人之上,使后者处于前者所制订的规章制度的权威束缚之中。

工厂“专制主义”

我们现在所看到的,实际上是一场大规模的反扑。这场反扑旨在扫除一切反对工厂内压迫性规章制度(或被称之为“不合理的规章制度”)的言行。

现在声称这些规章制度(这些制度还是被宣传为是由生产关系所决定的,虽然只是顺便提到)是“反映了现代化大规模生产的复杂过程的客观规律”,所以工人阶级必须接受。他们还从恩格斯那里找根据,援引他在反对无政府主义的论战中的一个提法。在这篇写于1873年、题为《论权威》的著作中,恩格斯写道:“如果说人靠科学和创造天才征服了自然力,那末自然力也对人进行报复,按他利用自然力的程度使他服从一种真正的专制,而不管社会组织怎样。想消灭大工业中的权威,就等于想消灭工业本身,即想消灭蒸汽纺纱机而恢复手纺车。”

正如哈里•布雷夫曼所指出的,当恩格斯谈到不受任何社会组织约束的专制主义和以超越历史的方式运用“权威”这一概念的时候,他自己被论战弄得忘乎所以,于是他忽视了马克思的一切有关论断,即“工厂专制主义”是由社会决定的[1]。利用恩格斯这段话表明,中国当前正在执行的东西,恰恰就是以那些超越历史的“规律”为名,强化工厂里的专制主义。

这并不仅仅是出于“理论上的考虑”,而是企图说明加强对工人的压迫性措施是正当的。从现在起,发展生产、增加产量、提高质量,已越来越不是主要依靠工人的积极性、发展工人组织和提高工人觉悟,而是靠强制执行严格的规章制度。例如,1977年8月14日,中央人民广播电台说:“绝对不应废除规章制度。相反,随着生产和技术的发展,必须严格规章制度,而工人们必须一丝不苟地遵守这些规章制度。”在对最后一句话加以说明时,发言人补充道,“这是自然规律(!),生产在向前发展,我们必须建立更加严格和更加合理的规章制度。”这是一幅怎样鼓舞积极性的图景啊!

批判四人帮只不过是鼓吹实行更加严格规章制度的一种托词。早在1976年姚文元就已经批判过这种强化严酷的规章制度的思想。他写道:“在这种严酷程度上我们究竟还要走多远?难道我们还要引进资本主义的生产方式吗?他们连工人上厕所都要计算时间。”

从文革结束以来,就开始毫无顾忌地赞扬“某些资产阶级的规章制度”和“资本主义企业经营管理方法的先进经验”,甚至这些东西“是从工人们的经验中得来的,所以它们是科学的”![2]

强化马克思称之为“工厂专制主义”的借口,据称一方面是由于四人帮的活动而造成国民经济濒于崩溃,另一方面是“四个现代化”(即工业、农业、国防和科学技术的现代化)的需要。以后我将会回过头来讨论这些问题及其意义。现在我想着重强调的是,“劳动竞赛运动”正是打着如此“需要”的旗号进行的——这是一个需要加以讨论的运动。

劳动竞赛运动

首先,我想说明一点:苏联三十年代的经验和中国文化革命前那一阶段的经验都表明;一旦竞赛不再出于真正的群众运动而成为上面组织的一种活动的时候,它就丝毫也不是社会主义性质的了,它变成了一种干部和技术人员为了加强劳动强度和提高劳动生产率而向工人施加压力的手段。这一运动在更大程度上剥夺了工人们对自己的劳动条件的控制权,从而更加变本加厉地剥夺和剥削他们。在文化革命期间,并没有发起这一类运动,但这并没有阻止在某些车间、工厂和矿山里开展各种形式的竞赛。

显然是在1977年3月,中国开始了它的“劳动竞赛运动”。这发生在全国铁路工作会议之后,在那次会上曾提出:“铁路达到大治快上的经验对其它各部门也是行之有效的。”(新华社,1977年3月12日讯)3月10日的《人民日报》也发出了开展“劳动竞赛”的号召。3月22日,这家报纸解释说,劳动竞赛是为了实现“大治快上”,通过加强劳动纪律来尽快地提高劳动生产率和产量。

这些运动实际上是由上面集中组织的,这一性质在1978年1月7日的新华社电讯中已经表明得一清二楚。它宣称:为了“迅速发展煤炭生产,煤炭工业部最近组织全国125个煤矿从1月1日起开展百日竞赛运动。”这条电讯解释说,部里要求参加这一运动的煤矿“鼓足于劲,发动群众,建立强有力的生产指挥系统作为保证连续100天实现采煤数量、质量、消耗、生产成本和其它各项生产指标的措施”,并鼓励这些煤矿来突破同期的纪录。

这已说得再清楚不过了。这个“竞赛运动”就是要使工人服从“指挥系统”,强迫他们不仅要完成(当局规定的)定额,而且还要去打破生产纪录。这样的运动和真正的社会主义劳动竞赛毫无共同之处,倒是适应一整条恢复“经济至上,生产第一,利润挂帅”的政治路线。对于文革时期的各项原则来说,这是一个180度的大转变。北京广播电台说道:“政治必须为经济服务。”(1977年11月27日)。在说明这个转变方面,再也没有比这个提法表达得更确切的了。