- 注册时间

- 2011-10-26

- 最后登录

- 2024-6-16

- 阅读权限

- 150

- 积分

- 72062

- 精华

- 0

- 帖子

- 26601

|

本帖最后由 远航一号 于 2022-8-25 01:50 编辑

3、日本

日本在1920年的投资,表5—7按平均递增率估计为466.4百万美元。在考察其投资内容前,我们先检查一下这个估计的可信性。1920年以后,对日本在华投资有些日本人的研究材料,主要是关于东北的,其全国性估计,有下面四个,[5]可作比较。

折合 按平均增长率推算*

年份 百万日元 百万美元 百万美元

井上准之助 1924 1,385.8 692.9 699.9

日华实业社 1926 1,832.0 916.0 879.0

日本大藏省 1927 1,753.4 876.7 985.1

小田切满寿之助 1928 2,539.6 1,269.8 1,103.9

* 指1913—1930年直接投资与借款合计之平均增长率,即1+0.12067

从上述比较看,除1927年日本大藏省的估计似属偏低外,我们按平均增长率的估计,大体还是可用的。日本人的研究,认为第一次世界大战开始至1920年这段期间,是日本经济繁荣也是向海外资本扩张最有力的时期。进入20年代以后,因有1920年的市场萧条,1923年的关东大地震,1927年的财政危机等,海外投资能力就大不如前10年了。这是就日本的经济实力而言,其在华投资却未必如此,从现有材料看,1920年以后未减低。这是因为,日本在华的投资,自始就是建立在政治军事侵略势力之上的。从甲午战争到日俄战争是这样,从第一次世界大战到“九一八”事变也是这样。世界大战一开始,日本就出兵占领了青岛和胶济铁路沿线,接管了德国在山东的权益。1915年1月,日本向袁世凯政府提出了二十一条,其中关于在山东的特殊权益四条,关于在东北和内蒙的特殊权益七条,关于要求中日合办汉冶萍公司二条,关于中国沿海港湾、岛屿“概不让与租借与他国”一条,又第五部分关于其他权益七条。5月7日发出最后通牒,除第五部分外,袁世凯全部接受。二十一条后来曾由中国政府声明作废,但这期间,日本始终是按它的既得权益办事的。1917—1918年,日本寺内内阁派西原龟三在中国的活动,即所谓西原借款,就是以二十一条中关于东北、山东、福建的权益为根据,收买和进一步控制段祺瑞政府。关于这时期日本谋取在华权益的活动,下面讨论美国投资时还将提及。

日本在华投资以企业投资为主。企业投资中60%以上在东北,东北投资中又有60%以上集中在南满铁道公司(满铁)。据金子文夫的最近一项研究,1917—1920年,日本在东北公司的数目增加了5.2倍,其实收资本额增加了2.7倍,即世界大战后小公司增加了,它们平均每家资本38万日元。但满铁仍居统治地位。

满铁于1906年成立,资本2亿日元,到1920年底增为4亿日元,实收309,156,000日元。它投资的企业,铁路约占50%,航运约占10%,矿业占30%,公用事业约占5%(行政、旅馆、文教等除外)。铁路收入最大,铁路的利润,大战前每年约1,000万日元,1920年增至4,855万日元。满铁每年向日本政府上交红利250万日元,1918年以后增为350万日元,主要来自铁路。兹将南满铁路自开办以来历年经营状况列如表5—8。

表5—5:南满铁路的收支和净利(1907—1920) 单位:1,000日元

收入 支出 净利

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920 | 9,769

12,537

15,016

15,672

17,526

19,907

22,275

23,217

23,532

27,815

34,458

44,993

67,061

85,317 | 6,102

5,161

5,818

6,543

6,908

7,847

7,914

8,345

8,175

8,436

10,859

17,038

30,529

36,760 | 3,667

7,376

9,198

9,129

10,618

12,060

14,361

14,872

15,357

19,379

23,599

27,955

36,532

48,557 |

资料来源:The Manchukuo Yearbook,1934,P.578.

航运方面,日本借欧战之机,在华势力大增。1913年,进出中国各口岸的外国轮船总吨位中,日本占31.9%,1916年增为37.5%,1918年再增为43.2%,1920年为36.8%。②[6]不过,其航运业投资已主要不在满铁。满铁仅保有港湾、码头、仓储设施及部分轮船,主要航运事业已移交给1915年成立的大连轮船公司。该公司主营沿海钱,有轮船27只,79,000吨,按每吨200日元计,价值不下1,500万日元。在关内,则主要是1907年合并四家日本公司成立的日清轮船公司。该公司在大战中获利甚丰,纯利由1913年127万元增至1919年的563万元,1915—1820年共获纯利1,940.6万元(这时期日元与华币元基本等价)。1920年日清有轮船15只,34,531吨,[7]又有日商天华洋行成立,经营长江航线,据说有轮船3只。

矿业方面,日本投资主要的在东北,并集中于满铁。满铁经营的抚顺煤矿,1915年改用露天开采,年产量由数百万吨增至数千万吨,满铁投资不下5,000万元。1917年,满铁根据二十一条取得鞍山铁矿的开采权,假名中日合办振兴公司,资本14万元,实际全由满铁经营,并由满铁贷款500万元。同时,设立鞍山制铁所,耗资3,769万元,1919年一号高炉投产,出生铁32,126吨,1920年产76,094吨[8]。满铁以外,大仓洋行经营的本溪湖煤铁公司,设于1910年,资本200万元,年产煤20—30万吨。1915年建成炼铁厂,资增至700万元,年产生铁约10万吨。此外,东北尚有日商经营之小煤矿十来处。

大战后,日本占领德国在山东的坊子、淄川等矿,继续经营,据说投资500万日元,不过鲁大公司是1923年才正式成立的。日本在关内最大的矿业投资是汉冶萍公司。该公司早已由日本贷款控制,大战开始后,日本竭力要求增加生铁和铁矿石运日本数量,以解救日本制铁所(即八幡制铁所)之原料饥荒。此时铁价猛涨,而汉冶萍以借款合同约束,只好低价供应,遭受巨大损失,其事将在第三节的汉冶萍公司子目中申论(并见表5—24)。

公用事业方面,投资全在东北,并由满铁经营,大约有十来处电厂和大连、抚顺煤气厂。1925—1926年这些厂组成南满电气公司和南满煤气公司,实收资本各为2,200万元和930万元。不过,象沈阳、长春、鞍山、安东等煤气厂还都是1920年以后所设。

制造业方面,东北日资以榨油业、面粉业较早,窑业、锯木、造纸、化工等都有投资。1919年,满铁试制平板玻璃成功,后设颇具规模之玻璃厂。最大之机器厂则为南满铁道机厂。但日本制造业重心不在东北,而在上海以及青岛,并以棉纺织业为主。1914年,内外棉纺绩会社在上海已设有第三、第四、第五纱厂,上海纺绩会社有第一、第二厂,另有日信纱厂。大战开始后,纱业获利丰厚。内外棉于1916年设第六厂于青岛;1918、1919年设第七、第八厂于上海,并收买华厂裕源为第九厂,1919年设第十、第十一厂于青岛。上海纺绩会社也于1916年设第三厂,1920年扩充资本至400万两。1918年,又有日华纺绩会社成立,收卖美商鸣源纱厂,改为日华第一厂,1920年分设出第二厂。原来的日信纱厂,则于1916年出售给华商。至1920年,日本在华纺织业已均纳入内外棉、上海纺、日华三大系统,共有13厂,纺锭332,936枚,比1914年之165,952枚增加一倍;布机1,486台,比1914年的510台增加近二倍[9]。这时期,原美国、德国的在华纱厂均已消失,英国纱业则除收买德商瑞记外,别无增退。

这期间,日本在华纱厂的经营趋势是由粗纱向较细纱推进,并发展织布,利润极厚。上海内外棉的纯益率增长惊人,其数为:[10]

1914 26.3% 1918 251.8%

1915 53.0% 1919 385.9%

1916 73.6% 1920 815.3%

1917 178.1%

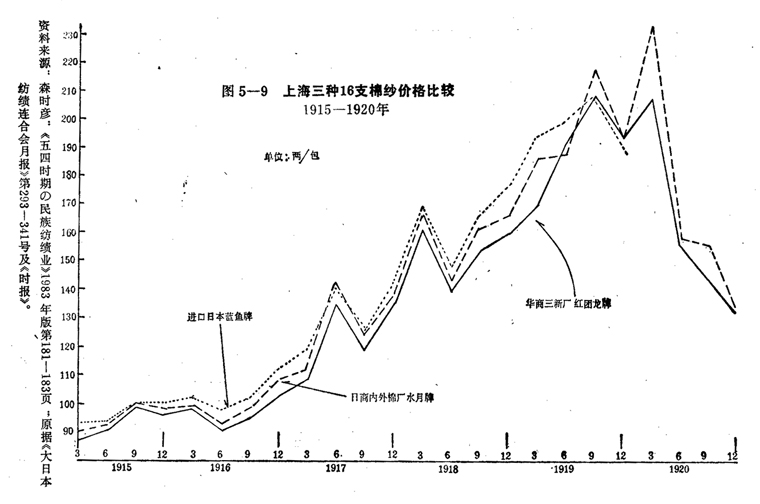

内外棉等厂利润之奇厚,得力于战时及战后棉纱价格之猛涨。兹将1915—1920年上海市场三种16支纱的价格变动按3、6、9、12月平均价制成图5—9。我国纱价原有受“大阪三品”支配之说,1917年以后进口日货大减,日本在华厂产品取得领导地位。日厂以设备略优,尤其管理比较先进,图见每当纱价猛涨之时,日本纱辄居领先地位,日厂与华厂产品差价有扩大之势。1919年6月,华厂纱短暂领先,则系受五四运动抵制日货作用,同时进口日纱停滞(以后无开市价),又使日本在华厂名牌纱成为奇货可居。这时日厂积累了大量资本,遂有1921—1922年之大发展。

图5-9 上海三种16支棉纱价格比较(1915-1920) 单位:两/包

资料来源:森时彦:《五四时期の民族纺绩业》1983年版第181—183页;原据《大日本纺绩连合云月报》第293—341号及《时报》。

金融业方面,除原有正金银行、台湾银行、朝鲜银行、正隆银行等活动外,1916年住友银行、1917年三井银行和三菱银行也来华设行,又新设中华汇业银行。此外,还有规模较小的、总行在中国的日资银行,据雷麦统计,1916年有27家,资本580万日元,存款1,090万日元,纯利60万日元;1918年纯益增为170万日元,1920年更增为280万日元。[11]11920,在中国的日本银行,包括总分支机构,不下100家。

最后,看一下贷款投资。这时期的日本贷款,大部分可概括为西原借款,其内容言者各异,一般包括下列8项。这8项的借款当事人,除后一项是驻日公使章宗祥外,都是交通总长兼财政总长曹汝霖。

1917年1月交通银行借款,500万日元。

1917年9月交通银行第二次借款,2,000万日元。

1918年4月电信借款,2,000万日元。

1918年6月吉会铁路借款,1,000万日元。(吉林—会宁铁路)

1918年8月吉黑金矿林业借款,3,000万日元。

1918年9月满蒙四铁路借款,2,000万日元。(四平街一洮南铁路,开源—吉林铁路,长春—洮南铁路,吉林—海龙铁路)

1918年9月山东二铁路借款,2,000万日元。(济南—顺德铁路,高密—徐州铁路)

1918年9月参战借款,2,000万日元。

以上8项共14,500万日元,利息七至八厘,多为九或九六折,而参战借款只得九二。这些借款的目的是收买段祺瑞政府,确立二十一条和其他交涉的权利,而与借款的题目无关。表5—10列举了西原大借款中五种较大借款的实际用途:军费和军火费占35.7%,偿还内外债占45.1%,行政和国会支用占11%,交通部支用占4.9%,其他占3.3%,无一用于铁路、实业建设。

西原大借款之外,还有两笔日债,即1917年的吉长铁路借款650万日元,1918年的京绥铁路借款300万日元,是用于铁路建设。

表5—10:五种西原借款的用途(1918年) 单位:1,000日元

| 电信借款 | 吉会铁路借款 | 吉里金矿林业借款 | 满蒙四铁路借款 | 山东二铁路借款 | 合计 | | 行 政 费 | 1,445 | | 1,811 | 7,141 | 135 | 10,532 | | 付外债本息 | 4,082 | 375 | 7,385 | 3,268 | 1,459 | 16,569 | | 陆 海 军 费 | 6,300 | 1,000 | 12,375 | 5,982 | 22,931 | 28,588 | | 付内债本息 | 3,515 | 8,625 | 2,729 | 727 | 313,184 | 28,780 | | 交通部支用 | 4,917 | | | | | 4,917 | | 军 火 费 | | | 3,822 | 1,226 | 2,293 | 7,341 | | 国 会 经 费 | | | 329 | 206 | | 535 | | 其 他 | 238 | | 1,538 | 1,507 | | 3,283 | | 合 计 | 20,500(1) | 10,000 | 30,000 | 20,060(2) | 20,000 | 100,560 |

资料来源:狭间直树:《五四运动研究序说》1982年版第23页,原据冈部三郎:《西原借款を论ず》。

注:(1)包括从中华汇业银行临时借入50万日元。

(2)包括预支利息6万日元。 |

|